तैरने की क्रियालाभ में

प्लवन, खनिज प्रसंस्करण में भौतिक और रासायनिक अंतरों के माध्यम से मूल्यवान खनिजों को गैंग खनिजों से कुशलतापूर्वक पृथक करके अयस्कों के मूल्य को अधिकतम करता है। चाहे अलौह धातुओं, लौह धातुओं या अधात्विक खनिजों का प्रसंस्करण हो, प्लवन उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1. प्लवन विधियाँ

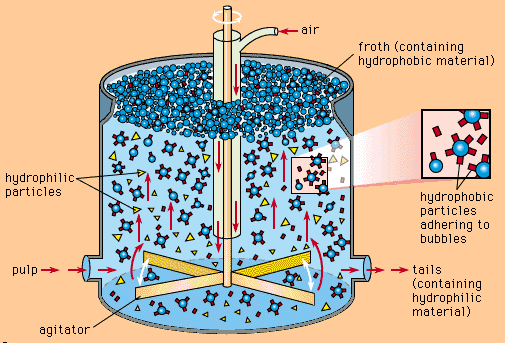

(1) प्रत्यक्ष प्लवनशीलता

प्रत्यक्ष प्लवनशीलता का अर्थ है, घोल से मूल्यवान खनिजों को छानकर उन्हें वायु के बुलबुलों से चिपकाकर सतह पर तैरने देना, जबकि गैंग खनिज घोल में ही रहते हैं। अलौह धातुओं के लाभकारीकरण में यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, ताम्र अयस्क प्रसंस्करण में कुचलन और पिसाई के बाद अयस्क प्रसंस्करण प्लवनशीलता अवस्था में आता है, जिसमें विशिष्ट ऋणायनिक संग्राहकों को जलभीति को बदलने के लिए डाला जाता है और उन्हें ताम्र खनिजों की सतह पर अधिशोषित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जलभीति ताम्र कण वायु के बुलबुलों से चिपक जाते हैं और ऊपर उठकर ताम्र युक्त झाग की एक परत बनाते हैं। यह झाग ताम्र खनिजों के प्रारंभिक सांद्रण में एकत्रित किया जाता है, जो आगे शोधन के लिए एक उच्च-श्रेणी के कच्चे माल के रूप में कार्य करता है।

(2) रिवर्स फ्लोटेशन

रिवर्स फ्लोटेशन में गैंग खनिज तैरते रहते हैं जबकि मूल्यवान खनिज घोल में ही रहते हैं। उदाहरण के लिए, क्वार्ट्ज़ अशुद्धियों वाले लौह अयस्क प्रसंस्करण में, घोल के रासायनिक वातावरण को बदलने के लिए ऋणायनिक या धनायनिक संग्राहकों का उपयोग किया जाता है। इससे क्वार्ट्ज़ की जलस्नेही प्रकृति जलभीति में बदल जाती है, जिससे वह हवा के बुलबुलों से जुड़कर तैरने लगता है।

(3) अधिमान्य प्लवनशीलता

जब अयस्कों में दो या अधिक मूल्यवान घटक होते हैं, तो तरजीही प्लवन उन्हें खनिज गतिविधि और आर्थिक मूल्य जैसे कारकों के आधार पर क्रमिक रूप से अलग करता है। यह चरण-दर-चरण प्लवन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मूल्यवान खनिज उच्च शुद्धता और पुनर्प्राप्ति दर के साथ प्राप्त हो, जिससे संसाधन का अधिकतम उपयोग हो।

(4) बल्क फ्लोटेशन

बल्क फ्लोटेशन में कई मूल्यवान खनिजों को एक साथ मिलाकर, उन्हें एक मिश्रित सांद्रण प्राप्त करने के लिए एक साथ तैराया जाता है, और फिर उन्हें अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, तांबा-निकल अयस्क संवर्धन में, जहाँ तांबा और निकल खनिज आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, ज़ैंथेट या थायोल जैसे अभिकर्मकों का उपयोग करके बल्क फ्लोटेशन, सल्फाइड तांबा और निकल खनिजों को एक साथ तैरने की अनुमति देता है, जिससे एक मिश्रित सांद्रण बनता है। बाद की जटिल पृथक्करण प्रक्रियाएँ, जैसे चूना और सायनाइड अभिकर्मकों का उपयोग, उच्च शुद्धता वाले तांबा और निकल सांद्रणों को अलग करती हैं। यह "पहले संग्रह करें, बाद में अलग करें" दृष्टिकोण प्रारंभिक चरणों में मूल्यवान खनिजों के नुकसान को कम करता है और जटिल अयस्कों की समग्र पुनर्प्राप्ति दर में उल्लेखनीय सुधार करता है।

2. प्लवन प्रक्रियाएँ: चरण-दर-चरण परिशुद्धता

(1) चरण प्लवन प्रक्रिया: वृद्धिशील शोधन

प्लवन में, चरण प्लवन, प्लवन प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित करके जटिल अयस्कों के प्रसंस्करण का मार्गदर्शन करता है।

उदाहरण के लिए, दो-चरणीय प्लवन प्रक्रिया में, अयस्क को खुरदुरे पीसने से गुज़रना पड़ता है, जिससे मूल्यवान खनिज आंशिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। पहले प्लवन चरण में इन मुक्त खनिजों को प्रारंभिक सांद्रों के रूप में पुनः प्राप्त किया जाता है। शेष अमुक्त कणों को आकार में और कमी लाने के लिए दूसरे पीसने के चरण में भेजा जाता है, जिसके बाद दूसरा प्लवन चरण होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शेष मूल्यवान खनिजों को पूरी तरह से अलग करके पहले चरण के सांद्रों के साथ मिला दिया जाए। यह विधि प्रारंभिक चरण में अति-पीसने से बचाती है, संसाधनों की बर्बादी को कम करती है, और प्लवन परिशुद्धता में सुधार करती है।

अधिक जटिल अयस्कों के लिए, जैसे कि वे जिनमें कई दुर्लभ धातुएँ और क्रिस्टल संरचनाएँ कसकर बंधी हों, तीन-चरणीय प्लवन प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। बारी-बारी से पीसने और प्लवन के चरण सूक्ष्म जाँच की अनुमति देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मूल्यवान खनिज अधिकतम शुद्धता और पुनर्प्राप्ति दर के साथ निकाला जाए, जिससे आगे की प्रक्रिया के लिए एक मज़बूत आधार तैयार होता है।

3. प्लवनशीलता में प्रमुख कारक

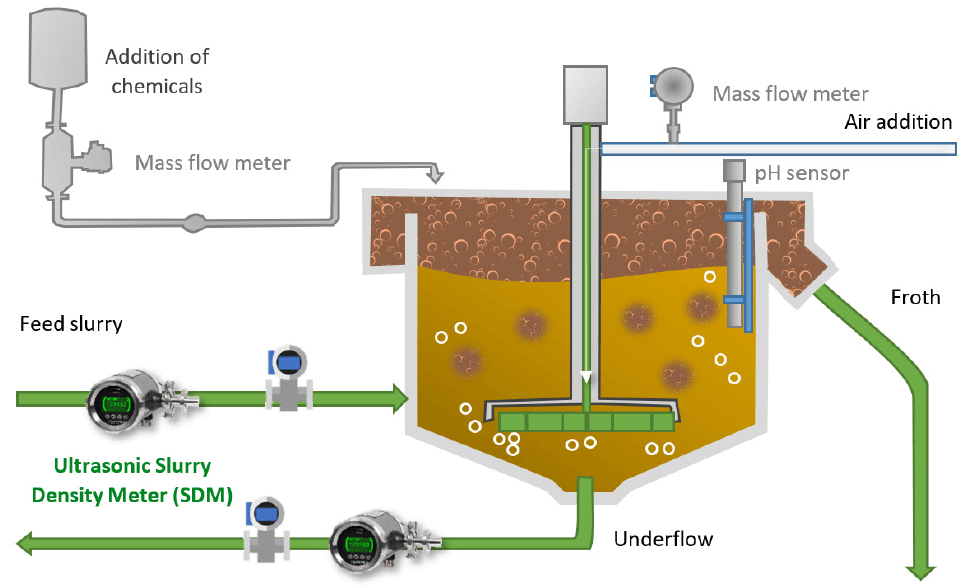

(1) पीएच मान: घोल की अम्लता का सूक्ष्म संतुलन

घोल का pH मान प्लवनशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो खनिज की सतह के गुणों और अभिकर्मक के प्रदर्शन को गहराई से प्रभावित करता है। जब pH मान किसी खनिज के समविद्युत बिंदु से ऊपर होता है, तो सतह ऋणात्मक आवेशित हो जाती है; इससे नीचे, सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। सतही आवेश में ये परिवर्तन खनिजों और अभिकर्मकों के बीच अधिशोषण अंतःक्रियाओं को निर्धारित करते हैं, ठीक चुम्बकों के आकर्षण या प्रतिकर्षण की तरह।

उदाहरण के लिए, अम्लीय परिस्थितियों में, सल्फाइड खनिजों को संग्राहक गतिविधि में वृद्धि का लाभ मिलता है, जिससे लक्ष्य सल्फाइड खनिजों को पकड़ना आसान हो जाता है। इसके विपरीत, क्षारीय परिस्थितियाँ ऑक्साइड खनिजों के सतही गुणों को संशोधित करके अभिकर्मक बंधुता को बढ़ाकर उनके प्लवन को सुगम बनाती हैं।

विभिन्न खनिजों के प्लवन के लिए विशिष्ट pH स्तर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सटीक नियंत्रण आवश्यक है। उदाहरण के लिए, क्वार्ट्ज और कैल्साइट मिश्रणों के प्लवन में, घोल के pH को 2-3 पर समायोजित करके और अमीन-आधारित संग्राहकों का उपयोग करके क्वार्ट्ज को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके विपरीत, कैल्साइट प्लवन क्षारीय परिस्थितियों में फैटी एसिड-आधारित संग्राहकों के साथ बेहतर होता है। यह सटीक pH समायोजन कुशल खनिज पृथक्करण प्राप्त करने की कुंजी है।

(2) अभिकर्मक व्यवस्था

अभिकर्मक व्यवस्था प्लवन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जिसमें अभिकर्मकों का चयन, मात्रा, तैयारी और मिश्रण शामिल होता है। अभिकर्मक चुनिंदा रूप से लक्ष्य खनिज सतहों पर अवशोषित होते हैं, जिससे उनकी जलभीरुता बदल जाती है।

झाग बनाने वाले घोल में बुलबुले को स्थिर करते हैं और जलविरोधी कणों के तैरने में सहायता करते हैं। आम झाग बनाने वाले पदार्थों में चीड़ का तेल और क्रेसोल तेल शामिल हैं, जो कणों को जोड़ने के लिए स्थिर, सुडौल बुलबुले बनाते हैं।

संशोधक खनिज सतह गुणों को सक्रिय या बाधित करते हैं और घोल की रासायनिक या विद्युत रासायनिक स्थितियों को समायोजित करते हैं।

अभिकर्मक की मात्रा में सटीकता की आवश्यकता होती है—अपर्याप्त मात्रा हाइड्रोफोबिसिटी को कम करती है, जिससे पुनर्प्राप्ति दर कम हो जाती है, जबकि अत्यधिक मात्रा अभिकर्मकों को बर्बाद करती है, लागत बढ़ाती है, और सांद्र की गुणवत्ता से समझौता करती है। बुद्धिमान उपकरण जैसेऑनलाइन सांद्रता मीटरअभिकर्मक खुराक का सटीक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।

अभिकर्मक मिलाने का समय और तरीका भी महत्वपूर्ण है। घोल के रासायनिक वातावरण को पहले से तैयार करने के लिए अक्सर पीसने के दौरान समायोजक, अवमंदक और कुछ संग्राहक मिलाए जाते हैं। संग्राहक और झाग बनाने वाले आमतौर पर पहले प्लवन टैंक में मिलाए जाते हैं ताकि महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी प्रभावशीलता अधिकतम हो सके।

(3) वातन दर

वातन दर खनिज-बुलबुले के जुड़ने के लिए इष्टतम परिस्थितियाँ बनाती है, जिससे यह प्लवन में एक अनिवार्य कारक बन जाता है। अपर्याप्त वातन के परिणामस्वरूप बहुत कम बुलबुले बनते हैं, जिससे टकराव और जुड़ने के अवसर कम हो जाते हैं, जिससे प्लवन क्षमता कम हो जाती है। अत्यधिक वातन से अत्यधिक अशांति उत्पन्न होती है, जिससे बुलबुले टूट जाते हैं और जुड़े हुए कण उखड़ जाते हैं, जिससे दक्षता कम हो जाती है।

वातन दरों को ठीक करने के लिए इंजीनियर गैस संग्रहण या एनीमोमीटर-आधारित वायु प्रवाह माप जैसी विधियों का उपयोग करते हैं। मोटे कणों के लिए, बड़े बुलबुले उत्पन्न करने हेतु वातन बढ़ाने से प्लवन दक्षता में सुधार होता है। सूक्ष्म या आसानी से तैरने वाले कणों के लिए, सावधानीपूर्वक समायोजन स्थिर और प्रभावी प्लवन सुनिश्चित करते हैं।

(4) प्लवन समय

प्लवन काल, सांद्रण की गुणवत्ता और पुनर्प्राप्ति दर के बीच एक नाज़ुक संतुलन है, जिसके लिए सटीक अंशांकन की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक अवस्था में, मूल्यवान खनिज तेज़ी से बुलबुलों से जुड़ जाते हैं, जिससे उच्च पुनर्प्राप्ति दर और सांद्रण की गुणवत्ता प्राप्त होती है।

समय के साथ, जैसे-जैसे अधिक मूल्यवान खनिज तैरते हैं, गैंग खनिजों की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिससे सांद्र की शुद्धता कम हो सकती है। मोटे कणों वाले और आसानी से तैरने वाले खनिजों वाले सरल अयस्कों के लिए, कम प्लवन समय पर्याप्त होता है, जिससे सांद्र की गुणवत्ता से समझौता किए बिना उच्च पुनर्प्राप्ति दर सुनिश्चित होती है। जटिल या दुर्दम्य अयस्कों के लिए, अधिक प्लवन समय आवश्यक होता है ताकि सूक्ष्म कणों वाले खनिजों को अभिकर्मकों और बुलबुलों के साथ पर्याप्त अंतःक्रिया का समय मिल सके। प्लवन समय का गतिशील समायोजन सटीक और कुशल प्लवन तकनीक की एक पहचान है।

पोस्ट करने का समय: 22 जनवरी 2025